協議離婚

協議離婚

協議離婚とは、夫婦の話し合いにより、離婚を成立させるものです。

離婚届を市区町村の役所に提出すれば、正式に離婚が成立します。

ただし、協議離婚であっても、財産分与や慰謝料、子供の養育費などの離婚条件について「離婚協議書」を作成することが、のちのトラブルを防ぐことになります。

以下に詳しくみていきましょう。

協議離婚とは

協議離婚とは夫婦の合意があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。

離婚の理由なども特に問われません。

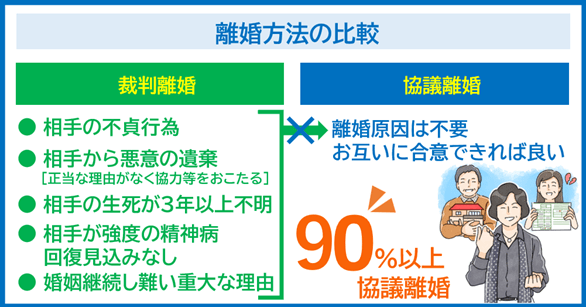

離婚の約90%がこの夫婦間の話し合いによる協議離婚です。

調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。

協議離婚は夫婦双方の合意により、離婚が成立することから短期間で解決できます。

また、離婚手続きの費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。

しかし、協議離婚には双方の合意が必要です。

そのため、どんなに法定離婚原因(法律上認められた離婚原因)がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。

一方で、裁判離婚には法律で定められた離婚原因がないと、離婚することができません。

- 相手配偶者の不貞行為(不倫・浮気)

- 相手からの悪意の遺棄(いき)

[正当な理由がなく協力などをしない] - 相手配偶者の生死が3年以上不明

- 相手配偶者が強度の精神病で、回復見込みがない

- そのほか婚姻が継続が難しい重大な理由がある

また未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておく必要があります。

離婚届には、子の親権者を記載する箇所があります。

親権者の記載がない場合は、離婚届を提出できません。

協議離婚と調停離婚の違い

話し合いによる協議離婚と、裁判所を利用する3つの離婚手続(調停離婚、審判離婚、裁判離婚)との違いは次の通りです。

協議離婚による離婚の合意がむずかしい場合には、家庭裁判所を利用した離婚調停を利用します。

調停手続は、調停員と呼ばれる第三者が夫婦の間に入り、離婚合意に向けた話し合いを取りもってくれます。

話し合いの場を、裁判所に置き換えたイメージです。

離婚問題について、いきなり裁判はできず、法律上まずは調停手続をおこなうことになっています。

自分たち二人だけで離婚問題の解決が難しい場合には、こうした手続の利用を検討されると良いでしょう。

| 手続き | 方 法 | 離婚原因の要否 (民法770条) |

|---|---|---|

| 協議離婚 | 夫婦による話し合い。 メリットは、離婚のための費用が安いこと。 デメリットは、次のような例があります。

|

不要 |

| 調停離婚 |

第三者である調停委員を入れて、家庭裁判所でおこなう離婚に向けた話し合い。 関連コンテンツ │ 調停離婚

調停手続による離婚の流れ、かかる費用、有利な進め方などの解説。 |

ー |

| 審判離婚 |

調停不成立の場合で、離婚した方が良いとの裁判官の判断で出される審判のこと。 審判の内容に対して不服があれば異議を出すことができます。 詳しくは、次のページで弁護士が解説しています。 関連コンテンツ │ 審判離婚

審判離婚が出される場合、審判後の流れ、メリット・デメリットなどの解説。 |

ー |

| 裁判離婚 |

双方に主張を戦わせて、裁判所による判断をあおぐ訴訟手続です。 関連コンテンツ │ 裁判離婚

裁判離婚の管轄(申立先)、離婚が認められる場合などについて解説。 |

必要 |

協議離婚のスムーズな進め方

まず、協議離婚の大きな流れを、注意点とともに確認しておきましょう。

- 離婚を決意し、準備をする。

離婚のための準備をおこないます。離婚後の生活や、これから始まる話し合いに向けて行動を始めます。

離婚後の生活基盤を作り、夫婦で維持・築いてきた共有財産をリストアップします。

※なお、激しいハラスメント・暴力(DV)等があり、生命身体の危険がある場合は、必要最低限の物だけを持って一刻も早く家を出て、身の安全を確保するべき場合もあります。

あくまで一般論としての流れであることにご注意ください。ご自身で離婚の進め方を判断することが難しい場合、弁護士までご相談ください。 - 離婚の意思を伝える。

離婚の決意、話し合いによる協議離婚を進めたいことを相手に伝えます。

相手がいるため感情的になってしまうこともありますが、冷静に対応しましょう。

相手からのDV・モラルハラスメント(モラハラ)など、当事者同士で対等に話をする、まともに話し合いができる状況にない場合には、弁護士に代理交渉を依頼されることを強くお勧めします。

相手に転居先住所などを知られず、生命の危険におかされることなく離婚手続きを進めることができます。 - 離婚条件を決める。

離婚条件は大きく分けて「お金」「子供」のことです。

お金は慰謝料、養育費、財産分与、婚姻費用。子供は、親権・監護権、面会交流、養育費など項目がいくつかありますので、こちらもリストアップし整理しておきましょう。

相手と取り決めた内容について後にトラブルとならないよう、書面にして作成します。 - 離婚届の提出する。

役所に離婚届などを提出します。

書き方に不明点がある場合には、事前に役所で確認をします。

なお、証人欄への署名捺印や、未成年の子供がいる場合は親権者を決めて記載しなければ離婚届は受理されません。

受理がされると、その届出日が離婚日となります。

基本的に次の書類を提出/提示します。

● 離婚届

● 戸籍謄本(全部事項証明書:家族全員)

※ 本籍地に離婚届出を提出する場合は不要

● 本人確認資料(運転免許証など)

● 印鑑

離婚後の手続きについては次のページの記事をご確認ください。

参照リンク

離婚のための準備

離婚を決意したら、離婚後の生活を見すえた準備をおこないます。

離婚後の生活

離婚後、経済面で生活をしていくことが可能か、転居先の行政の支援などを調べて、家計収支表などシュミレーションをおこないます。

■ 離婚後の生活の検討リスト

- 居住先

- 実家への転居

- 公営住宅の優先入居など行政の支援策の確認

- 生活費

- 手元資金の確認

- 子供の養育環境(教育など)

- 公的支援の条件確認

- 通学している学校独自の奨学金の有無

財産分与の場面では、婚姻期間中に築いた財産(共有財産)を分けることになります。

共有財産を把握することが、離婚条件をつめる際の大切なポイントになります。

しかし、相手との離婚の話し合いの中で、急に自宅を出なければならないケースもあります。

この場合、自宅に保管されている相手が管理している通帳などを確認できず、正しい共有財産状況を把握することが難しくなります。

夫婦の話し合いによる離婚ができない場合、家庭裁判所の調停手続をとります。

離婚調停においても財産分与の問題がでてきます。

そのため、離婚を決意したら自宅にいるときにしかできない財産調査は、相手に離婚を伝える前に行っておくようにしましょう。

なお、離婚原因が「不貞行為(不倫)」の場合にも、自宅にいる間にしかできない不貞行為を証明するための証拠収集を行っておきます。

■ 夫婦の共有財産調査の対象リスト(例)

- 預貯金口座(金融機関名・本支店名・口座番号など)

- 有価証券・株式・投資信託・暗号資産(保有銘柄・株式数など)

- 保険(契約会社、解約返戻金額、契約特定のための情報)

- 自動車/貴金属・宝石・絵画/高価な動産

- 不動産、投資物件

夫婦の共有財産とされるのは、単に名義により判断されるものではありません。

実質、夫婦の財産とみなされるものは共有財産となり、財産分与の対象となります。

生活基盤や新しい生活がスタートできる目途が立ち、離婚の話し合いをおこなうための準備が整えば、相手に離婚の意思を伝えます。

離婚の意思を伝える(協議離婚をスタート)

協議離婚では、当事者が直接話し合いをするため、感情面でぶつかりあうことがあります。

夫婦がお互いに冷静になれず、協議離婚の着地点を見失ってしまう可能性があります。

協議離婚で話し合いを進める場合、次のポイントを押さえておくと良いでしょう。

なお、個別の事情もあると思いますので、下記以外でも取り決めをしておきたい項目があれば提案してもかまいません。

■ 協議離婚の取り決めリスト(例)

離婚にあたって相手との離婚条件について検討をおこないます。

相手と冷静に話し合いを進めることが、短期間での離婚成立につながります。

- 財産分与

婚姻期間中に夫婦で築いた、あるいは維持してきた共有財産をどのように分けるのかを決めます。

なお、原則は半分ずつです。

しかし、特段の事情がある、または当事者同士で合意ができる場合には、任意の割合による分割でも問題はありません。

財産分与について詳しく知りたい方は、次のページをご覧ください。

参照リンク

- 年金分割

厚生年金、共済年金について婚姻期間などの対象期間に納めた保険料の納付実績を分割します。

年金分割について詳しく知りたい方は、次のページをご覧ください。

参照リンク

- 子供の親権

役所へ離婚届提出する際に、未成年の子供の親権者を記載し提出します。 - 子供の養育費

いつまで、いくらを、いつ支払う(毎月末など)のか「養育費」について取り決めをします。

なお、調停離婚など裁判手続では養育費の算定表を参考に決めていきます。

協議離婚でも養育費の算定表を「相場」として参考にしても良いでしょう。

参照リンク

- 子供との面会交流

離婚後の子供との面会について、いつ、どこで、どのような方法・内容で実施するのか、その条件や面会のルールについて取り決めをおこないます。

協議離婚の注意点

協議離婚は夫婦間の合意さえあれば、成立します。

そのため、当事者同士で離婚条件十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。

特に慰謝料や財産分与、養育費など「金銭」に関することは、特に夫婦で時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。

さらに「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を公正証書などの書面を作成しておくことをお勧めします。

話し合いの内容を文章に残す

離婚すること、離婚にあたっての条件に夫婦間で合意ができれば、書面を作成し記録に残しておくようにしましょう。

口約束だけで済ませることは、離婚後のトラブルを招くリスクがあるため、弁護士としてお勧めできません。

夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、①「離婚合意書に記載する」方法と、②「公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書」があります。

公証人は、元裁判官や元検察官など法律の専門家であることが多いです。

そのため、法的効力のある(法律的に間違いのない)書面の作成を期待できます。

離婚合意書に決められた書式や形式はありません。

当事者である夫婦2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。

公証役場で作成する「公正証書」は、万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。

デメリットとしては、公正証書を作成する場合は費用が発生します。

ただ、協議離婚による離婚条件を「執行認諾文言付公正証書」として形にしておくことで、裁判の結果を待たなくとも、養育費の未払いなどのトラブルになった場合には相手の預金を差し押さえるなどの即強制執行が可能になります。

なお、離婚協議書作成だけでは離婚の法的な効力は生じません。

役所に離婚届の提出が必要です。

離婚届には2名の証人による署名捺印も必要です。

証人が法的な責任(例えば損害賠償請求など)を問われることは限定的です。

▶ 公正証書利用のメリット

- お金の不払いがあれば直ぐ強制執行ができる。

子供の養育費や財産分与、慰謝料など金銭の支払いの取り決めをしておくことで、裁判をしなくても直ぐに預金口座・給料の差し押さえの手続きをすることができる。 - 後日のトラブルに発展するリスクを軽減できる

法律の専門家が作成し記録に残せるので安心。

▶ 公正証書利用のデメリット

- 作成費用がかかる

公証人への費用の支払いが必要です。 - 作成のために出向く必要がある

公正証書作成によるデメリットはありますが、それを上回るメリットがあります。

法律の専門家による離婚条件の確認、間違いのない離婚協議書が作成できる安心感があります。

話し合いによる離婚をする場合には、ぜひ、公正証書の利用を検討しましょう。

なお、離婚協議書について、次の記事でも解説しています。

参照リンク

- 離婚協議書とはー離婚合意書と公正証書の違いは?

子供の養育費や慰謝料の支払いなど金銭面の離婚条件の取り交わしは、公正証書にしておくことで、不払いの際、速やかに預金口座を差し押さえることができるなどトラブルによる損害を抑えられる可能性があります。

当法律事務所では、公正証書による離婚協議書作成についても、弁護士がサポートすることが可能です。

ご自身での作成が不安な場合には、離婚問題の解決を得意とする当事務所までご相談ください。

参照リンク

離婚給付等契約公正証書といいます。

①離婚の合意、②親権者と監護権者(監護権者とは、子の監護養育をする者で、親権と分離して別に監護者を定めない限り、親権者が当然監護養育すべきことになります。)の定め、③子供の養育費、④子供との面会交流、⑤離婚慰謝料、⑥離婚による財産分与、⑦住所変更等の通知義務、⑧清算条項、⑨強制執行認諾の各条項のうち、当事者の要望・必要性に応じてこれらの項目の中から選んで記載します。

協議離婚中の別居(婚姻費用)

夫婦には扶養義務があるため、協議離婚の話し合いの中で別居をしている場合には、婚姻費用を受け取ることができます。

生活費としての婚姻費用は、収入が多い方から少ない方に対して支払います。

離婚時の別居について、詳しくは次のページで弁護士が解説しています。

無断で離婚届を提出されたくない場合(離婚届不受理申出)

相手配偶者が勝手に離婚届を提出されないよう、役所に離婚届を受理しないよう申し出ておくことが可能です。

この申し出は、申出人である配偶者が取り下げをしない限り有効なものとして取り扱われます。

これは、申出人の本籍地や所在地の市区町村役所に対しておこないます。

申出書は役所でもらう、又は役所ホームページ上でダウンロードして入手することができます。

原則、郵送での受付はおこなっておらず、運転免許証など本人確認資料をもって、役所窓口で手続をします。

協議離婚の取り消し

夫婦二人での話し合いで成立させる協議離婚において、DV・モラハラがあるようなケースでは「詐欺(だまされた)」や「強迫(おどされた)」ことで、やむをえず協議離婚をしてしまった場合には、取り消せる可能性があります。

家庭裁判所の「協議離婚無効確認調停」を利用することで、配偶者を相手にして申し立てをおこないます。

相手の住所地の家庭裁判所(又は、相手配偶者と合意した家庭裁判所)に、数千円程度の費用で申し立てることができます。

協議離婚のまとめ

協議離婚は、夫婦双方が合意をすれば成立するという点で、とても柔軟な離婚の方法です。

しかし、裏を返せば、自由であるからこそ自分達で離婚条件を取り決め、後にトラブルとならないように口約束で終わらせず書面化するなどの対応が必要です。

また、話し合いであるがゆえに、お互いの希望を主張するのみで譲歩がないと離婚の合意にいたらない場合もあります。

DV・モラハラ、生理的な嫌悪感などから相手と直接交渉することがストレスになっているケースも見られます。

弁護士法人DREAMは、離婚問題・男女問題の解決を得意としています。

協議段階からの相手方配偶者との交渉や、協議離婚書を公正証書にして作成するためのサポートなどもおこなっています。

手続き負担や、精神的なご負担を軽減いたします。

ぜひお気軽に、弁護士による法律相談をご利用ください。

初回相談料無料にて、具体的なアドバイスをおこなっています。

後悔も心配もない、適切な離婚問題の解決に向けてまず一歩を踏み出してみませんか。

次ページ

調停離婚

話合いによる離婚が難しい場合、家庭裁判所での調停手続の利用を検討されると良いでしょう。離婚調停手続について、弁護士が分かりやすく解説いたします。

おためし無料相談

電話オンライン対応

離婚・相続トラブルが得意な弁護士がアドバイス

- 解決策のご提案

- 解決までの流れ

- セカンドオピニオン

- 弁護士によるサポート内容

- 不安・疑問への回答

- 弁護士費用のお見積もり

あなたのお気持ちをお伺いしながら、インターネットでは得られない解決策を一緒になって探します。

無料相談を利用したからといって、依頼を強制するようなことも、しつこい営業もありません。

私たちのサポートを必要とする場合には全力であなたをサポートいたします。まずは、お気軽にご相談ください。